|

上海交通大学邹建新教授团队最新AEM

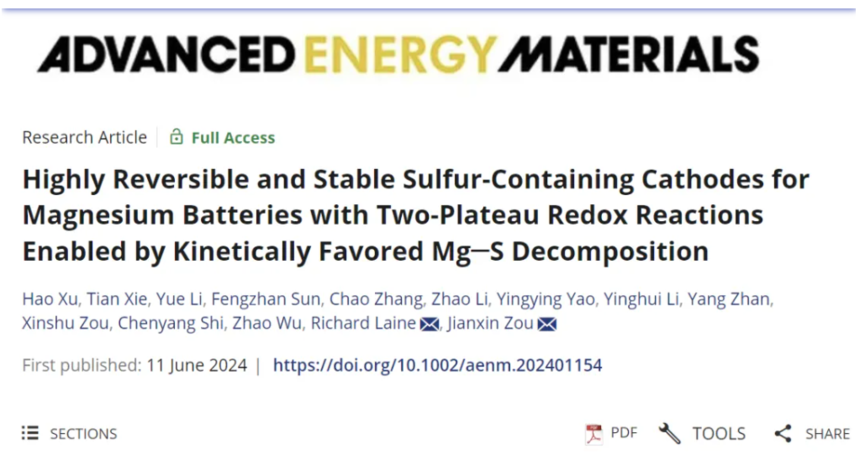

文 章 简 介 近日,来自上海交通大学的邹建新教授与密歇根大学安娜堡分校的Richard M. Laine教授合作,在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表了题为“Highly Reversible and Stable Sulfur-Containing Cathodes for Magnesium Batteries with Two-Plateau Redox Reactions Enabled by Kinetically Favored Mg-S Decomposition”的研究文章。该文章将多种表征技术与理论计算相结合,证明了集流体对镁硫电池的电化学性能具有显著影响,且铜集流体可明显改善电池电化学性能。进一步使用MXene修饰的隔膜(MXene@GF/F),组装的镁硫电池在100次循环后仍保持了1180 mAh g-1 S的高放电比容量,库仑效率接近100%,展现出良好的电化学性能。 研 究 背 景 金属镁具有高体积比容量、不易产生枝晶、成本低、地壳丰度高和易回收的优点,以镁负极构建的可充镁电池在电化学储能部分领域具有较大的应用潜力。然而,可充镁电池存在许多问题,主要是缺乏合适的电解液和正极材料。转化型正极在充放电过程中发生转化反应,较少受限于缓慢的Mg2+扩散动力学。在众多的转化型正极中,硫正极具有成本低和理论能量密度高的优点,有希望解决可充镁电池在正极方面的挑战。然而,目前报道的硫正极存在充放电比容量远小于理论比容量、循环寿命偏短和电极活化时间较长等问题,而且电池在充放电过程中会伴随多硫化镁的溶解和穿梭效应。为了解决这些问题,研究人员尝试使用表面改性的镁负极、更匹配的非亲核性电解液、不同的宿硫材料和表面修饰的隔膜,然而结果表明这些改进效果有限。 另一个重要的方法是将铜引入硫正极,铜和硫之间通过铜硫化合物在一定程度上抑制多硫化物在电解液中的溶解,然而,这些电池通常需要使用昂贵的电解液,且电池稳定后仅显示出<1.2 V的放电电压平台,因此不能完全满足镁硫电池所期望的较高放电电压需求。除此之外,相比较于其它常用集流体,铜集流体可以明显可以改善镁硫电池电化学性能,但是其反应机制尚不清晰。因此,本工作探索了集流体对硫正极的电化学性能的影响,揭示了铜集流体对改善镁硫电池电化学性能的重要作用,并采用修饰后的隔膜获得了具有更高比容量和更高稳定性的可充镁电池。 本 文 要 点 要点一:S@foil电极的结构和成分表征 为了探索集流体对硫正极电化学性能的影响,本研究使用了九种不同的集流体上,包括石墨碳纸(C)、铝(Al)、钛(Ti)、钒(V)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)和锌(Zn)箔,将硫粉涂敷在这些集流体上得到相应的S@C、S@Al、S@Ti、S@V、S@Fe、S@Co、S@Ni、S@Cu和S@Zn电极。多种实验结果表明,Cu具有独特的亲硫性质,S@Cu电极在制备过程中表面会产生部分花状CuS,改变单质硫在充放电过程中的反应路径。同时,本实验中其它的S@foil电极在制备过程中表面不会产生相应的硫化物。

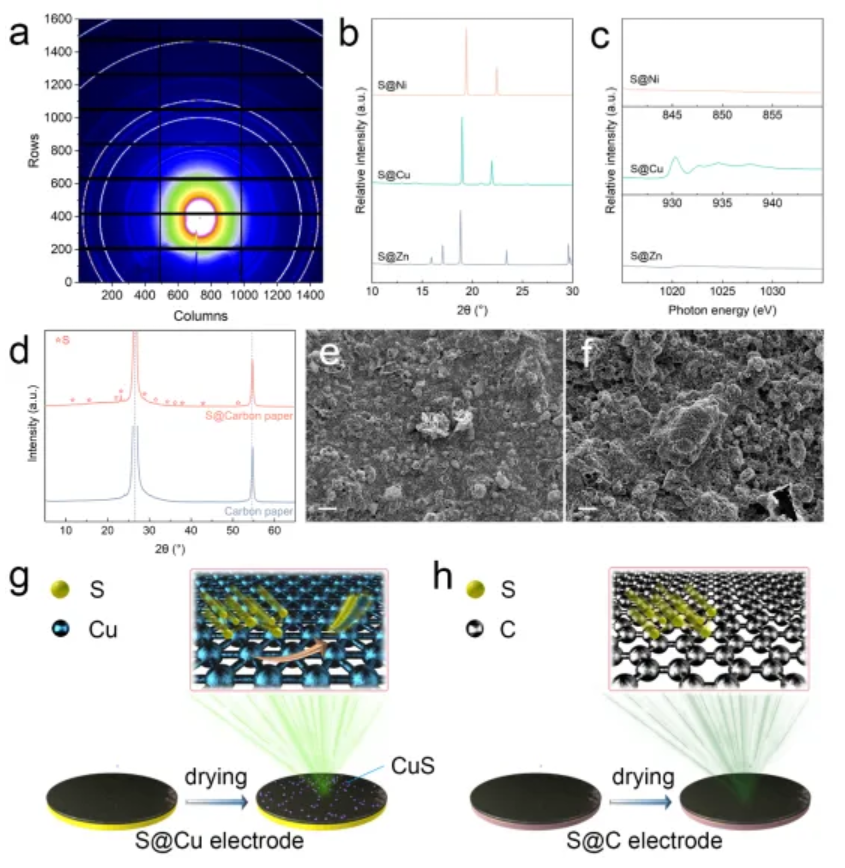

要点二:匹配PMC电解液的S@foil正极的电化学性能 电化学测试结果表明,S@Cu正极在循环20次以后具有623 mAh g-1 S的放电比容量,库伦效率均接近100%,展现出较好的电化学性能,在这些S@foil正极中具有最佳的电化学反应可逆性和最高的充放电比容量。

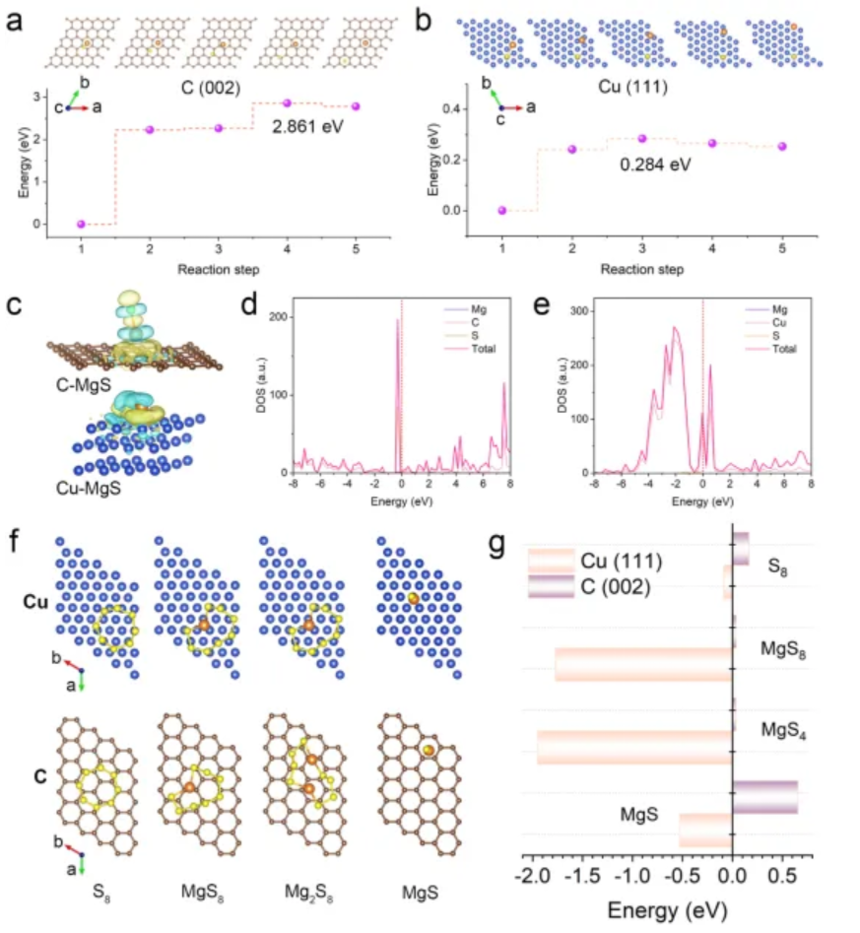

要点三:Cu在MgS分解、提高导电性和吸附多硫化镁中的关键作用 在镁硫电池放电过程,Mg与S理论上反应生成MgS,沉积在不同的集流体上,而MgS的吉布斯生成自由能为负,证明该反应在热力学上是自发的。除此,S@Cu电极中的CuS的理想放电产物包含Cu和MgS。相反,MgS转化为Mg与S的逆反应在热力学上是非自发的,因此,MgS氧化通常是镁硫电池可逆充放电的关键步骤。理论计算结果表明,MgS在Cu表面的分解能垒是最低的,这对镁硫电池的可逆充放电是最为有利的。其次,Cu在一定程度上可以提高MgS的导电性,这对镁硫电池充放电过程中的电荷转移是非常有利的。除此,Cu对多硫化镁具有更负的吸附能,表明Cu可以更好地抑制多硫化镁的穿梭,可以进一步改善电池的电化学性能。

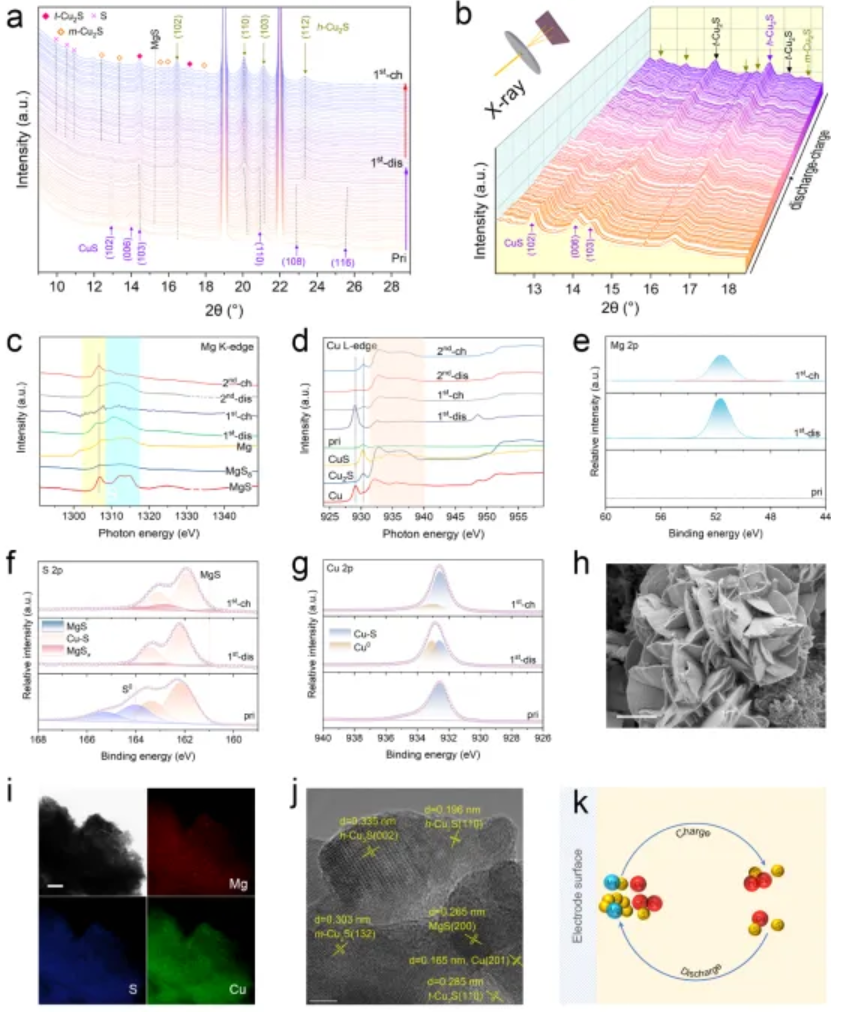

要点四:S@Cu正极在初始循环过程中的Mg2+储存机制 结合原位SXRD、非原位SXRD和sXAS、XPS、SEM、EDX、TEM和X射线CT研究结果,可以推断, S@Cu正极中的CuS在最初放电过程中转化为Cu2S,随后Cu2S转化为Cu,而电极中的S通过MgSx转化为MgS。在初始充电过程中,Cu可以与MgS反应生成Cu2S,然后部分通过MgSx转化成S。

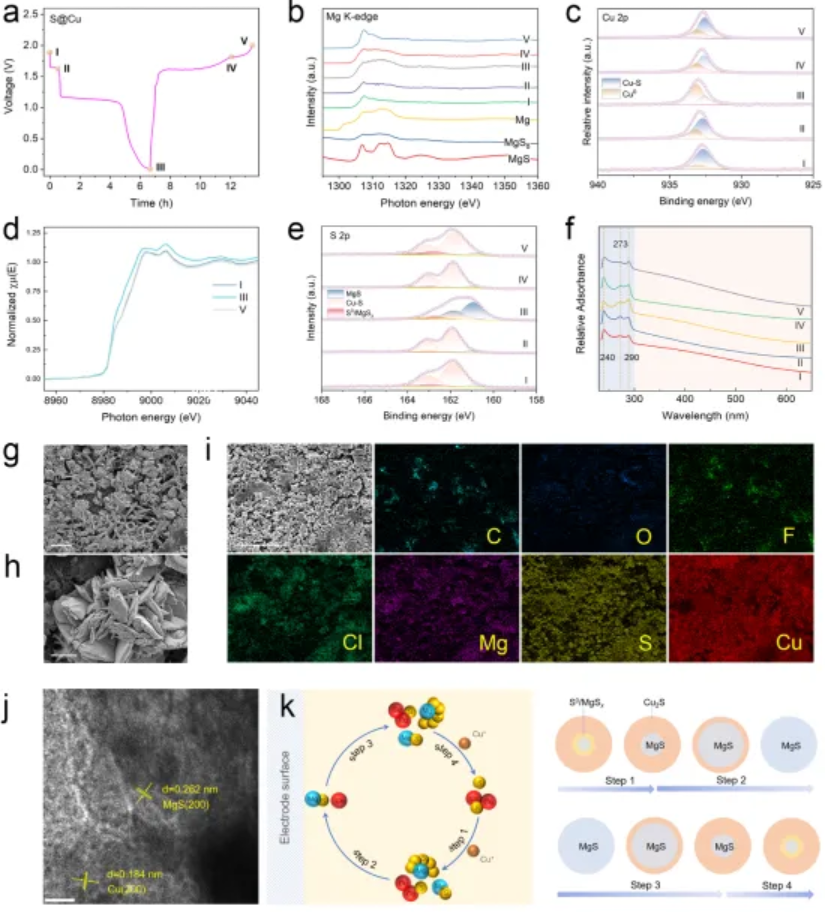

要点五:S@Cu正极在电极活化后的Mg2+储存机制 结合原位SXRD、sXAS、XPS、SEM、EDX、TEM和UV-vis研究结果,可以推断,电池活化后,在放电过程中,≈1.7 V的第一个高放电电压平台可归因于Mg与S通过MgSx的转化成MgS,其中Cu+充当氧化还原介质。≈1.2 V的第二个长而平坦的放电电压平台可以归属于Cu2S与Mg的置换反应,产生Cu和MgS。在充电过程中,MgS在Cu表面分解,生成Cu2S。随着MgS的不断消耗,这种反应从外向内发生。硫化铜包裹着残留的MgS。当反应达到一定程度时,MgS与Cu接触较少而很难进一步反应。随后,Cu2S中的Cu+可以作为氧化还原介质将残留的MgS氧化为S。

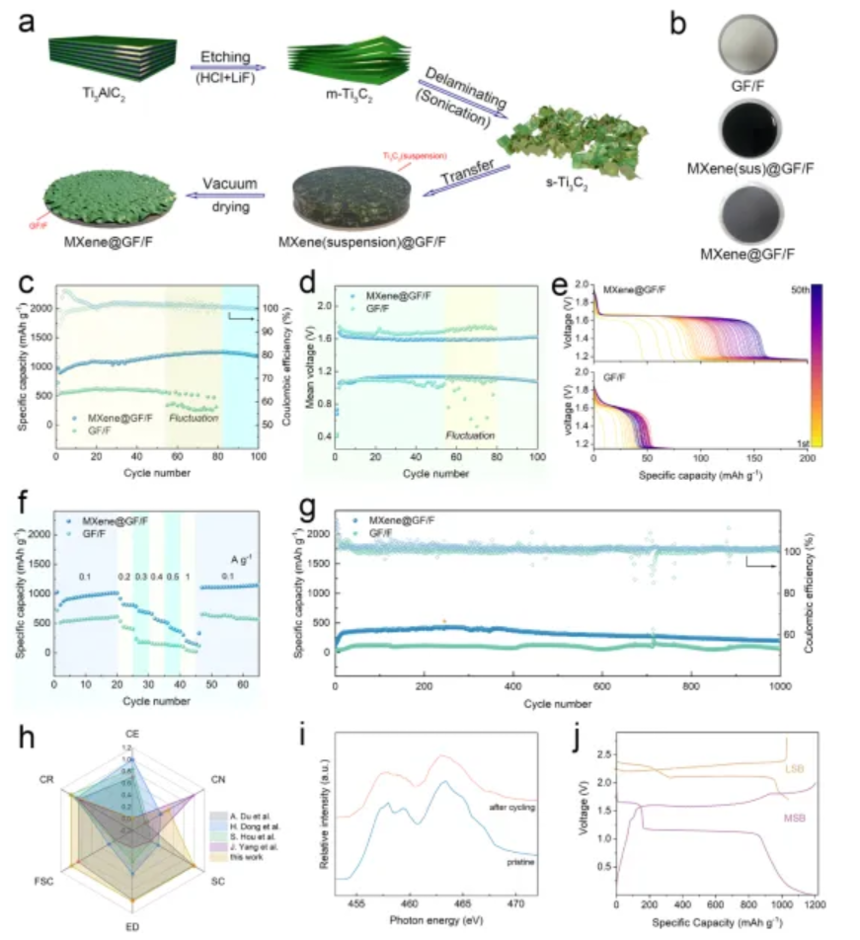

要点六:S@Cu正极镁电池电化学性能的进一步提高 尽管Cu被证明能有效地吸附单质硫和多硫化镁,硫正极中依旧会存在穿梭现象。于是,本工作进一步使用MXene修饰的隔膜。首先,MXene可以作为第二道屏障进一步阻碍单质硫和多硫化镁的穿梭,其次MXene因其独特的二维层状结构有助于减少电极的膨胀收缩,同时增强界面电荷转移。以S@Cu正极、低成本PMC电解液、MXene@GF/F隔膜和镁金属负极组装的镁硫电池展现出良好的电化学性能,展现了1260 mAh g-1 S的最大放电比容量和1230 Wh kg-1 S的最大能量密度,并且在100次循环后仍旧保持了1180 mAh g-1 S的高放电比容量,库仑效率接近100%。本工作启发我们探索高效的双功能材料,重点关注对MgS氧化的催化作用和对单质硫、多硫化镁的吸附作用。

文 章 链 接 Highly Reversible and Stable Sulfur-Containing Cathodes for Magnesium Batteries with Two-Plateau Redox Reactions Enabled by Kinetically Favored Mg-S Decomposition https://doi.org/10.1002/aenm.202401154 通 讯 作 者 简 介 邹建新教授简介:邹建新,上海交通大学材料学院长聘教授、教育部长江学者、英国皇家化学会会士、氢科学中心副主任、国家重点研发计划首席科学家。主要从事镁基能源材料方面的基础研究与应用开发工作,主持并完成了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金面上项目、上海市科委重点项目等,参与教育部创新引智基地等项目。已在Science、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、ACS Nano、Energy Stor. Mater.、Nano-Micro Lett.、Acta Mater.等国际知名期刊上发表SCI收录论文170余篇,被引用超过6700次(H因子=47),获评“全球前2%顶尖科学家”。已授权国家发明专利20余项(排名第一),其中5项专利转让于企业,授权PCT专利3项,日本专利1项,美国专利1项。参加国内外学术会议50余次,其中做邀请报告23次,任大会主席3次。 Richard M. Laine:美国密西根大学材料科学与工程系教授、高分子科学与工程中心主任,曾任美国Mayaterials有限公司执行总裁。主要从事有机-无机杂化材料的研究,包括有机金属化合物、有机金属高分子和氧化物纳米材料的合成工艺及光电性能、稻壳灰制备多功能POSS纳米结构单元、离子电池固态电解质等。已在Nature、Nature Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem.、JACS等国际著名期刊发表SCI论文250余篇,被他引超过15000次 (H影响因子=73)。 第 一 作 者 简 介 徐昊:德国德累斯顿工业大学博士后,本科毕业于中南大学冶金工程专业,博士毕业于上海交通大学材料科学与工程专业,导师邹建新教授。攻博期间,获得上海交通大学博士生致远荣誉计划支持,海外导师Richard M. Laine教授。曾在德国德累斯顿工业大学进行了为期近一年的博士生联合培养,导师冯新亮教授。目前研究方向为多价离子电池正极材料和电解液的开发。 |